谢明芪在音乐会上弹贝斯。受访者供图

大一结束后,谢明芪从网络安全与工程专业转到了环境科学。

这位2005年出生的女孩不久前才结束了和父母的拉锯。听说她想要转专业时,他们焦急地建议,“要不要换到别的(专业)”。但她觉得,自己是真的喜欢这个专业。

“这个选择我已经尽了最大努力,我为自己负责。”她笃定地说。

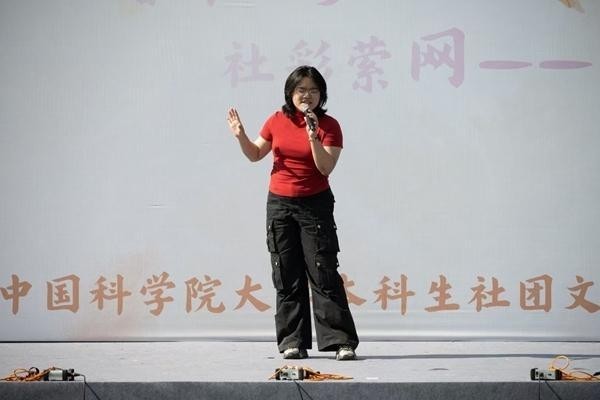

谢明芪在一场校园活动中唱歌。受访者供图

走自己的路

在中国科学院大学(以下简称“国科大”),谢明芪是2024级400多名本科生中的一个。

一年前,她结束了高中生活,从湖南常德来到北京。她被心仪的学校录取,学习编程。不过,促使她填报这所大学的一个原因是——可以自由转专业。

在国科大,除了数学、物理专业对于转入学生选择的数学课程难度有所要求,其他学科仅需课程全部合格,部分专业直接注明“无要求”。每年,都有将近一半的学生转入新专业。

大二下学期,一位老师去北极圈出差回来,上课时给苏比努尔带糖。受访者供图

国科大本科部部长燕敦验推崇这种转专业比较自由的氛围,他将转专业比作婚姻,结了婚觉得不合适还能离婚,“更何况是选专业?”

这位数学博士举例,一个小孩高中数学还行,可能就想填报数学专业,但能解高考题不一定能应付专业内的高难度问题。

“大学里和数学相关的专业很多,数学好、沟通能力又不错,去学经济,可能就是一把好手。”燕敦验说。

他表示,耶鲁、哈佛等世界一流高校大部分在转专业上都没有门槛。耶鲁大学的调查显示,仅有约四成半的学生在入学时填报的专业毕业。也就是说,超过半数的耶鲁本科生在大三前完成了转专业或双专业调整。

燕敦验介绍,国科大的新生在头一年半时间里,大部分课程是通识课,学生可以选修不同专业的课程,等有一定了解后,可以在大一下学期重新选择专业,大二上半学期结束时最终确认。到了大三,学校仍给学生留下一道转专业的“口子”,只是更加严格。

到了大一下学期,学习编程的信心没有持续多久,谢明芪决定把专业从网络安全与工程转到环境科学。

她要走自己的路。

高考完报志愿的时候,有很多路摆在她面前。

长长的志愿表可以填上45个学校,每所都能挑上6个专业。高中一位老师给她出主意,填上北京大学吧,分数“刚好够学医”。谢明芪心想,那可是北大。可叔叔问她:“你真的想学医吗?”

家里人一致觉得,学编程是个风口,可能不用担心就业。至于常被讨论的35岁焦虑,那是普通“码农”才会遇到的困境,只要成为能搞研发和创新的人才,肯定没什么问题。她此前从未接触过编程,但全家人都觉得,学纯理科的学生能学好编程。

中国科学院大学举行2025级新生开学典礼。图源官网

她没有想到,这条路比想象中困难。大一时计算机科学导论的作业,她几乎都要靠同学的帮助来完成。一些喜欢编程的同学觉得,“编程不是很简单吗?”但她一想到未来几十年的人生里,成天面对电子屏幕,调参数、跑代码,就“感觉好没希望”。一学期下来,考试的成绩单摆在她面前,她又开始为绩点焦虑。

和父母的讨论从春天持续到秋天。听说谢明芪想转到环境科学,母亲很紧张,在电话里劝她再想想,“要不要换到别的(专业)?”

环境科学具体是什么样的专业,他们也不太清楚,只能不断上网搜索,把问题丢给AI,再把截图发在家族群里。谢明芪记得,大一下半学期,她常和家人通长长的电话,“都在聊专业的事”。

“有几个院士,怎么就业,工资怎么样?”截图中都是这些问题。到了最后,谢明芪懒得再点开。选专业说到底“是自己的事情”,她告诉母亲,“这不是商量,而是通知你们,我已经做了这个决定”。

事实上,作出这个选择,谢明芪并不是心血来潮。

她知道,留在原专业说不定有“赚钱”的未来,她觉得自己很幸运,肩上没有赚钱的担子。虽然父母不能完全理解,但好在,他们尊重她的选择。

不想走的路

谢明芪很清楚,有的路她不想走。她不想再过高中那样的生活。

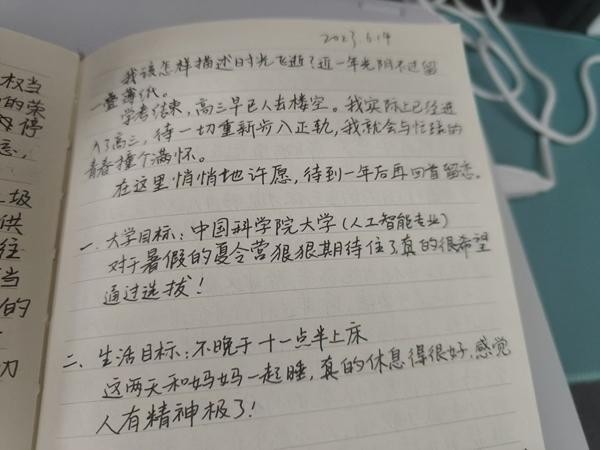

谢明芪高中时的日记本写着,理想专业是“人工智能”。受访者供图

从小到大,她都是成绩还不错的学生,初中一直是班长,成绩常在班级前五,到了高中,进入全校最好的班级,她的名字一下子从花名册的左上角变到右下角。班主任仍选她当班长,她心里想的却是,我的成绩不好,“怎么服众?”

入学后第一次月考,班里数学成绩单上齐刷刷的150、145,她只考了108。老师常在讲台上强调,不要以为自己很厉害,一定要多考一分,“考上985,还分考没考上清华北大的,清华北大还分考上元培的和没考上的”。

她觉得按照老师的逻辑,这样的日子没有尽头。一年中有好几次,她状态不对,对着老师大哭,不得不请假离开学校。看着同学们每天埋头刷题,她对摆在面前的试卷提不起兴趣,满脑子想的是,一定要去清北才能获得幸福吗?“为什么我永远要追求更好的?”她一度觉得,在家门口的一所普通高校读书,或许也是不错的选择。

这些想法让她觉得孤独,她想到《三体》。在浩瀚的宇宙尺度中,人类是那样渺小,那些外界定义的意义好像没有那么重要,即便文明终将消失,那些关于勇气、理性与爱的选择,才是无比珍贵的东西。

她决定不再对自己那么苛刻。不开心的时候,她还有家人在身边,可以请假回家,抱着妈妈大哭。上体育课时,她和好朋友一起偷溜出校吃东西。即使是到了快要高考的时候,她也留出时间让自己玩一会儿手机。靠着这些“日常的小幸福”,她挨过了高考。也是从那时起,她渴望摆脱每天都在竞争的生活。

决定转专业时,有两条路摆在她面前,一是换去数学、生物、化学这种基础学科,二是选择环境科学等交叉专业。她对基础学科的难度有所了解,觉得自己并不适合,最终按照兴趣,选定了和生物、化学等学科都有联系的环境科学。

也是那时,她读到《被讨厌的勇气》,觉得“相见恨晚”。书中提到,人要有做自己选择的勇气,不要太在意外界的评价,多听自己内心的声音。当她下定决心转专业时,她告诉自己,“我去哪里都会幸福的,请不遗余力地去做自己喜欢的事”。

老师的路

国科大的本科部在北京怀柔,紧邻雁栖湖,站在校园里,学生可以看见连绵的青山。

比起机器,谢明芪更喜欢人和自然。她在朋友圈里写,“风中吹来山林的草木气味,晴时能看见蜿蜒的长城,雾时层峦叠嶂的山峰如画”。

新学期,高挑、爽朗的谢明芪一口气选了两门体育课,分别是攀岩和游泳,谈到自己成功抢到了课,她语气开心。

谢明芪两次徒步走过梅里雪山的雨崩路线,为高山、森林、溪流的美丽而赞叹。但她也敏锐地发现,第一年的上山路,仅容两个人并肩走过,两旁是厚厚的青苔,地面是干爽的泥地。到了第二年,路上已经可以开过一辆越野车,有人骑着驴子哒哒走过,青苔不见了,驴粪和泥土混合在一起,路面泥泞。她还见过一些被挖开的山,裸露出光秃秃的岩石和泥土,和周围的森林对比起来,“像是一块伤疤”。

她有一种很强烈的为环境做点什么的冲动,认为那是一种“责任感”。

大一时,谢明芪曾选修环境科学方向的通识课程“走进生态学”,老师非常“儒雅”,在课上分享如何给屋顶种上绿植降温保湿,如何给自然设定保护圈,平衡保护和开放。她体会到兴奋的感觉。

某种程度上来说,环境科学专业也在向她招手。听说她有转专业的想法,大四学姐苏比努尔给她讲自己的故事,副院长约她到办公室,问她想进哪个院士的课题组,“不合适还可以再换”。

2017年,中国科学院生态环境研究中心刘倩教授曾为国科大的新生作过一次环境科学专业宣讲,视频中,他为学生讲解环境科学的由来,提到环境科学领域的开山之作《寂静的春天》,也提到曾被污染的泰晤士河和20世纪30年代发生在比利时的大气污染惨案。

1970年前后,联合国第一次人类环境会议召开,“只有一个地球”理念被提出,美国加州大学、麻省理工学院等率先开设环境科学本科专业。1977年,清华大学建立了中国第一个环境工程专业。1978年,“环境保护”首次写入中国宪法。现今高考生报考的专业目录中,有20多个专业与环境相关。

刘倩引用了雷切尔·卡逊的一句话。“人类是自然的一部分,对自然宣战必定伤害自己……我所试图拯救的生物世界是如此的美丽,这常在我心中占有最重要的地位……我有一种神圣的责任感,我尽我所能去做……现在我相信我至少做了一点点。”他认为,这段话应该成为每一个从事环境科学的人的座右铭。

刘倩提到自己的路。他参加高考已经是25年前的事情,填报志愿的时候,互联网正在兴起,他才刚刚注册了人生中的第一个QQ号,“21世纪是生命科学的世纪”常在耳边响起,生命科学、计算机是当仁不让的报考热潮,数理化还是“冷板凳”的代名词。提起数学,就能想起陈景润枯坐在实验室里演算的身影。

他那时还不知道自己喜欢做什么,最后被调剂到化学专业,一路念到博士,后来到中国科学院工作。他发现,只要深入钻研,每一个学科都有自己的逻辑和乐趣。

这些年来,他研究了不少有趣且有意义的问题,比如怎么生物降解一次性口罩,PM2.5中哪些物质最毒?其污染源头在哪里?他从汽车尾气中发现了一系列从未报道过的新型环境污染物,还去到一个山区调研,当地居民食管癌高发,是否和环境有关?

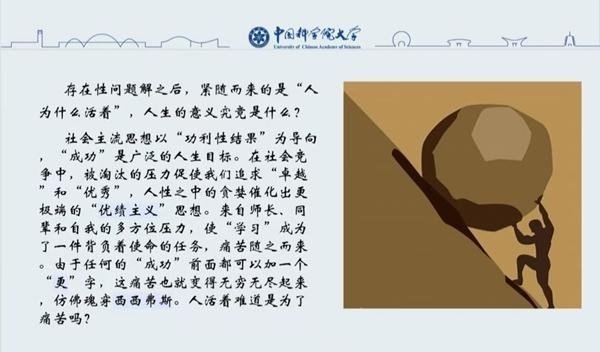

谢明芪课堂分享对“优绩主义”的思考。受访者供图

2016年,他去北极参加科考,第一次见到了极昼,太阳24小时一直保持着早上八九点的高度,在他的头顶转圈。在那里,他一边警惕北极熊的出没,一边在斯瓦尔巴群岛新奥尔松等地采集样品。后来,他们为带回来的土壤样品“体检”,发现人类活动在脆弱的极地环境中留下了不可磨灭的痕迹,也造成了极地环境污染。

刘倩觉得,确实有很多学生随大流作出看似稳妥的选择,不过归根结底,还是要坚持自己的判断,作出符合自己兴趣的选择。一些热门学科的社会需求正趋于饱和,“选择热门的专业可能坚持一时,选择热爱的专业才能坚持一世”。

刘倩解释,环境科学其实是一个很大的范畴,有人简单地把环境科学等同于污染防治,是去工厂抓排放。但其实,污染防治也只是其中的一小部分,环境科学是一个高度交叉的学科,它与化学、生物学、地球科学、大气科学、管理科学、公共卫生等专业都密切相关,涉及水、土、大气、微生物等地球不同的圈层。

在这条路上跃跃欲试

谢明芪的路,大四的苏比努尔也经历过。

之前的专业,苏比努尔没什么兴趣,学习也提不起劲儿。转到环境科学后,她一连用了几个“没想到”,她没想到,成绩在变好,自己能保研。

站在国科大教学楼里,可以看见连绵的青山。中青报·中青网见习记者 黄晓颖/摄

转专业后,苏比努尔当上了生活委员,负责管理班费。有时开完班会,大家还会一起吃晚饭,有一次,班主任为大家点了披萨,大家在教室里边吃边聊。

苏比努尔能感受到,不少老师走进教室给他们上课都“有些开心”,像是看到“宝贝疙瘩”。还有老师上午上完课后,主动带他们去食堂吃饭。

上课时,她不敢拿出手机、不敢“摸鱼”,就连打开杯子喝水,看到台上站着讲了很久的老师,都有些不好意思。课上从来不用点名,老师看一眼便知道有没有来齐。苏比努尔觉得,自己也比之前上课更专注。

大三下学期,因为觉得自己的实验操作不够熟练,苏比努尔一个人选了一门实验课,整整10周,每周四从早到晚8个小时,她和老师、助教一起待在实验室里,老师站在实验台旁手把手教她,有时教学督导来查课,3个老师一起看着她做实验。起初,她硬着头皮问老师问题,到了最后,她已经习惯了老师的注视。

上课时学到污染物治理,她觉得很兴奋,“觉得有一天在环境上自己也能作些贡献”。她从小在新疆长大,吃完馕后,母亲教她,要把屑收集起来放在窗台上喂小鸟吃,平时在路边遇上垃圾瓶也要及时捡起来。

苏比努尔记得,谢明芪是少有在听完自己的分享后,真的选择环境专业的学生。苏比努尔曾主动向一些学生“推销”这个专业,但鲜有结果,“除非是主动来问的”。她觉得好笑的是,有的人对环境专业的理解,还停留在“伤身体”和“接触有害物质”。

来到新的专业,谢明芪不需要使劲卷绩点,她更多考虑的是,自己能不能掌握专业课的知识,因为“未来很有可能用得到”。过去一年,在不喜欢的专业里,她觉得像是被人“推着走”,但现在,她打心底里想要学好这个专业。

谢明芪喜欢摇滚乐,刚入学,她就报名了吉他社,在一个名为“dodo”的乐队里弹贝斯。

dodo的名字来自渡渡鸟。距离渡渡鸟灭绝的1681年已经过去了344年。这种身材微胖、不会飞翔的鸟类的巢穴基本都建在地面。在毛里求斯岛上,路过的水手不仅抢占了它们的栖息地,还捡拾鸟蛋和雏鸟作为食物,地球上最后一只渡渡鸟阖上双眼的时候,距离这个物种被发现才过了大约200年。

9月26日,在国科大的礼堂里,夜晚8点,在雁栖湖的山谷旁,dodo乐队开始演唱。

这是新学期的第一个周五,谢明芪告诉记者,老师布置了五六个作业,专业课上她和老师频繁互动,甚至和另一位同学轮流抢答。她已经决定,之后要减少社交和课外活动。

谢明芪不知道未来会怎么样,但她觉得,不管发生什么,至少“知道自己不喜欢什么”。

两个月前,她准备迎接大二的新生活,她在朋友圈写道,“雁栖湖的新地图即将开启,期待,以及,跃跃欲试”。

中青报·中青网见习记者 黄晓颖 记者 从玉华来源:中国青年报

2025年11月05日 06版

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号