在西部计划的广袤天地间,无数志愿者带着热忱奔赴山海,用青春书写着与乡土、与孩子的动人故事。贵州师范大学第27届研究生支教团志愿者张东旭,也在金沙县第十小学的校园里,开启了属于他的支教篇章。只是这段故事刚开始时,他心里装着的不只是憧憬,更是一份“咬牙坚持”的决心,直到三十天的时光悄然走过,一份意料之外的“闷闷不乐”,让他读懂了支教里最柔软的羁绊。

当张东旭背行囊踏入学校时,一份“特殊任务”摆在了他面前——四(2)班数学老师休产假,他要临时接过主科教学的担子,同时包揽数学、科学、信息技术、体育四门课程。

图为张东旭给四(2)班学生上数学课。李星月 供图

“一个月,咬咬牙就过去了。”最初,他这样告诉自己。毕竟四门课连轴转的强度不小:白天要在数学课上把抽象知识融入孩子们的日常生活情境,要在科学课上带着大家亲自动手做实验,要在信息技术课上教孩子如何整理和收集身边的数据;晚上还要批改一摞摞作业,琢磨第二天的教案,连梦里都在想“体育课怎么让内向的孩子动起来”。那时的他,确实盼着数学老师休假结束后回来,自己能“松口气”。

可日子哪会按“计划”走?课后孩子们亲切地叫他“张哥”;教师节孩子们把攥得温热的手工手环和小花塞进他手心;科学课上大家围着土壤里的小昆虫欢呼“张老师你快看”;体育课上孩子们拉着他一起跑、一起笑——那些细碎的瞬间像阳光一样,悄悄把“临时代课”的责任,酿成了“牵挂”。他渐渐地习惯了课间被小脑袋围着问问题,习惯了作业本里夹着的小画,习惯了听到“张老师”“张哥”时心头的暖意。

图为体育课张东旭带四(2)班学生练习仰卧起坐。王小倩 供图

一个月的期限如期而至,数学老师回到了学校。当张东旭得知他这个学期只需负责四(2)班体育课时,他愣了愣,曾经期待的“轻松”真的来了,可心里却像空了一块。那天下午,他坐在办公桌前,红笔悬在作业本上半天没落下。以往这个时候,桌上该堆着一摞数学本、科学实验报告,现在却只有薄薄一页模拟体测成绩表。

门外传来孩子们的嬉闹声,他下意识抬头,却没再看到有人探头喊“张哥,这道题我还是不会”。路过四(2)班教室,听见里面传来熟悉的讲课声,只是孩子们口中的“老师”,不再是他。

接下来几天,队友也发现了他的反常:话少了,笑容淡了,连往常和大家分享的课堂趣事也消失了。直到那天,他坐在办公桌前说:“唉,我怎么内心空落落的,感觉好舍不得他们呀!”队友们这时才后知后觉,张东旭的“闷闷不乐”,是一场关于“告别”的戒断反应。他不是戒不掉忙碌,是戒不掉被一群孩子需要的充实,戒不掉每节课后围拢过来的热闹,戒不掉作为“四(2)班临时守护者”的那份专属联结。

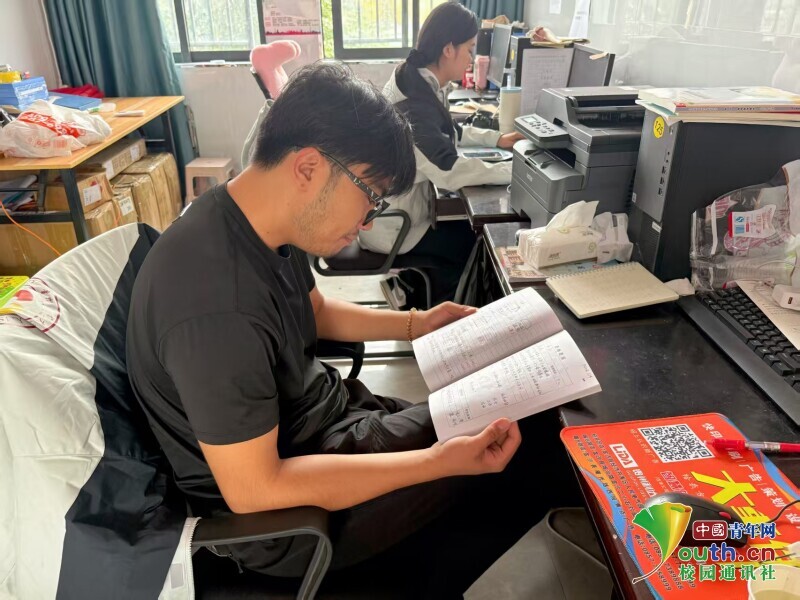

图为张东旭翻看以前写的数学教案,怀念那段在四(2)班上数学课的时光。杨丝丝 供图

周一的体育课,体委攥着他的衣角,小声问:“张老师,你还会给我们上数学课吗?我们想要你和数学老师一起给我们上课,这样我们会学得更好啦!”张东旭蹲下来,揉了揉孩子的头,眼眶突然有点热。他才明白,这段短短一个月的时光,早已是双向的奔赴:他把知识揉进孩子们的日常,孩子们也把最纯粹的温暖刻进了他的支教记忆,让他读懂了支教的意义。

后来,他在办公桌抽屉里发现了一张画:纸上是歪歪扭扭的教室,讲台上站着戴眼镜的人(孩子们眼里的他),黑板上写着“张老师最帅”,旁边还画着几颗小小的星星。他轻轻把画夹进教案本,指尖触到纸页上稚嫩的笔迹时,过往三十天的细碎温暖与近几日的失落翻涌交织,压抑了好几天的情绪突然汹涌而出,滚烫的眼泪再也忍不住,砸在了教案上。

在西部计划支教的路上,人们常说“用青春点亮希望”,可很多时候,是孩子们用纯粹的真心,点燃了支教老师的心房。张东旭与四(2)班孩子们的朝夕相处,只有短短一个月,却藏着朴素、动人的师生羁绊。这份羁绊,藏在他每一次认真准备的教案里,藏在他耐心讲解的每一道题目里;藏在孩子们塞给他的手工小花里;藏在他舍不得孩子们的“戒断反应”里。它无关时间长短,只关用心用情。

图为张东旭与四(2)班全体学生的合影。李星月 供图

张东旭和无数的西部计划支教志愿者们一样,把自己的青春与热情,化作孩子们成长路上的微光,用真心换真心,用付出换感动。而这,就是无数西部计划志愿者扎根基层、建功西部最动人的模样。(记者 蒋宇骏 通讯员 杨丝丝)

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号