在福建省宁化县革命纪念馆的展柜里,一本泛黄的《中国工农红军军用号谱》静静陈列。封面与内页的虫蛀痕迹诉说着岁月沧桑,作为全国唯一保存完整的红军军用号谱,这件国家一级文物用毛边纸与黑油墨记载着340多首五线谱曲谱——从红军生活、训练、作战到部队番号、职务等内容,它既是当年红军联络通讯的重要工具和“军事密码本”,更是如今研究红军军事生活、革命斗争史的珍贵史料的珍贵史料。

秦亮 制图

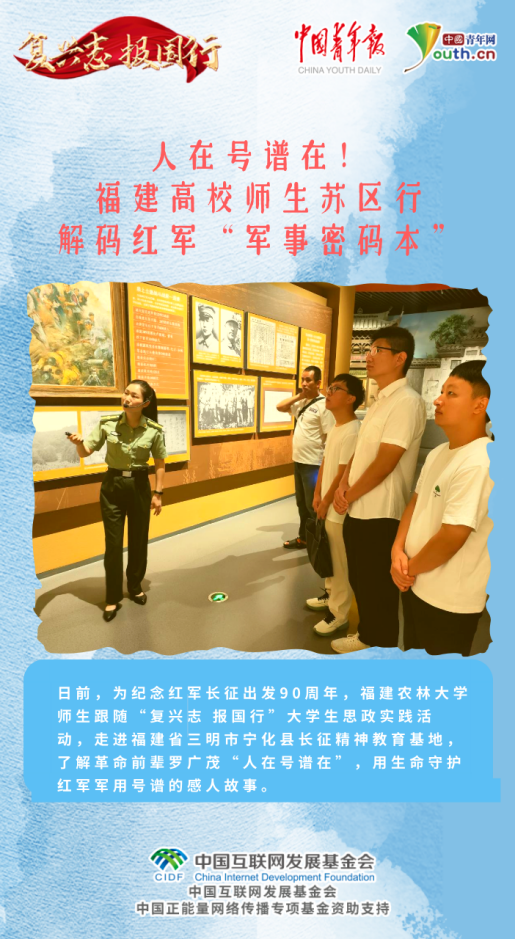

重走苏区:师生探寻军用号谱背后的坚守故事

日前,福建农林大学马克思主义学院师生跟随“复兴志报国行”思政实践活动走进宁化。

这座原中央苏区21个基点县之一的革命老区,在长征精神教育基地向师生们展开了一段尘封的历史:宁化籍红军司号员罗广茂15岁学习司号,随军辗转时始终将号谱带在身边;负伤潜回老家后,他托付母亲保管号谱,直至1974年拆建谷仓时,才在底板下发现用油布层层包裹的“珍宝”。“人在号谱在”的誓言,让在场师生无不为之动容。

“罗广茂对革命历史的珍视,促使他们母子用心守护号谱并捐给纪念馆。”福建农林大学副教授朱劲涵感慨,“党史是最生动的思政教材,蕴含着丰富的思政课教学资源。今后,我要把党史故事融入课堂,让同学们更好地读懂党的百年奋斗史。”

“宁化地处原中央苏区核心区,许多像军用号谱这样的军民鱼水情深的红色故事广为流传。”福建农林大学学生宋梦泽表示,苏区军民鱼水情的故事让他深刻理解了苏区精神与长征精神,“要把历史感悟转化为行动,赓续红色基因。”

触摸历史:兵站旧址与乡村振兴中的精神传承

在位于宁化县河龙乡伊氏家庙的红军兵站旧址,师生们触摸着斑驳的砖墙,透过历史照片与文物,回望兵站作为闽西北交通枢纽在反“围剿”中的关键作用。

“河龙乡,是闽西通往闽北的必经之地,地理位置十分重要,因此这里也成为兵战线内的重要枢纽。在这里,我触摸着兵站旧址的砖块,看着一幅幅陈旧的历史照片,一件件饱含岁月痕迹的文物,它们仿佛都在讲述革命先辈们浴血奋战的历史。”福建农林大学学生梁涛坦言,“红军的顽强意志让我震撼,我要把这些故事讲给更多人听。”

走进河龙贡米文化园时,福建农林大学马克思主义学院副教授孔维从产业发展史中看到了基层创新发展的智慧:“河龙贡米因地制宜发展特色经济,是实事求是、服务人民的生动案例。我要告诉学生,即便在基层岗位,只要坚守初心,就能创造价值。”

据悉,“复兴志 报国行”大学生思政实践活动由中国青年报主办,中国青年网承办,中国互联网发展基金会中国正能量网络传播专项基金资助支持。活动将组织高校青年师生组成思政实践团队,跟随网络主题活动深入基层一线,在人与自然和谐发展的绿水青山、赓续共产党人精神的红色传承、为民解忧为民造福的基层善治、惠及全球联通中外的幸福之路中,感悟时代大逻辑、大学问、大道理,激励青年学生及广大青年网民在伟大实践中坚定理想信念,不断砥砺请党放心、强国有我的实践力量。(记者 秦亮)

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号